サラリーマン最後2年間は創業70年経った工場だった。

昔は敷地内に社宅や寮やプールもあったが着任したころには撤去されていた。

地方の工場だったので工作機械や修理道具、剪定道具は自前で持たざるを得なかった。

例えば旋盤や高価な工具だけでなく剪定用の農機具もそろっていた。

休日もない単身赴任の身なので暇さえあれば試しに使っていた。

前置きが長くなってしまった。

それがサラリーマンリタイアしてアルバイトで務めた場所も古くからある職場で、昔の道具は捨てずに保管されていた。

今では生産販売されていない珍品ばかりの「宝の山」の職場でした。

それを操作したり修理したりするのが楽しい毎日でした。

当時の同僚が「思い出話でブログアップして」と言うので、いろいろ画像拾いながら作成しました。

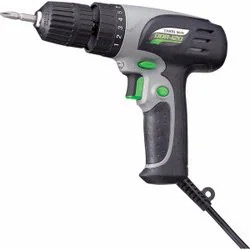

これは普通のドライバーだがコード式の電気ドライバ―。充電池ではない。とにかく重く肩より上の作業無理。

これは薄い鉄板や石を削ったり切ったりするものでサンダーと呼んでいる。火花が飛ぶので操作時ゴーグル必須。これも電気コード式。

これはおなじみのポリッシャー。今でもビル床清掃に使っている。初心者は制御が難しい。

人間のいうことを聞かず勝手に動く。

電気のこぎり。売れなかったと思う。手で切ったほうが早くてきれい。これも電気コード式。

これなんだかわかる?粉塵飛ばしBOXです。

こんなものまであった。掃除機を取り付けて両手を入れてシュッと塵や粉を吸い込む。

これは珍しい。電気やすりで机の落書きなどを消す工具。紙やすりを取り付ける。役にたたない。これも電気コード式。

これはペンキ噴霧器とコンプレッサー。エアーホース繋げて使う。壁塗り用だが専門業者向け。職場で使われた形跡がなく、コンプレッサーは掃除の泥やホコリ飛ばし用に使っていたとか。職場の状況や広さから考えて手塗りの方がきれいで速い。

おなじみの高圧洗浄機、ドイツ製ケルヒャー。

性能優秀、日本製はかなわない。

おなじみのエンジン式刈払い機。バイク並みの35CC。今でもプロの人たちは好んでこのタイプを使う。重くて音がうるさいが、パワーと持続時間が充電モーター品と雲泥の差あり。

忘れていたが仕事で使うには免許必要だった。

これは難しい。

実は「草焼きバーナー」。灯油をつめて圧縮して点火して草を燃やすだけの機械。試してみたが手で草むしりしたほうが早い。

生け垣や葉を刈り込む機械、ヘッジトリマー。家庭用の充電式は軽いけど、これは電気コード式で重たいので苦手。植木はさみ使ったほうが楽だった。

皆さんご存じのチェーンソー。

だが、なんと電気コード式の珍品。電源から遠くの伐採は最長50mのコードを使った。プロは今でもガソリンエンジン式を使っている。

おっと、忘れていた、これも免許必要だった。

これもおなじみガソリンエンジン式ブロワーで今もプロは公園や歩道の落ち葉掃きなどで使っている。最近、モーター品の性能が向上しているので充電式が増えた。

最後です。

管球交換の時使った7段の脚立。

この上段を跨いで立ち上がると4メートルほどの高所作業です。

ヘルメットもかぶらずに作業していました。

労働安全衛生法ですが忘れていました。